防守的核心在于资源分配、兵种协同与地形利用。合理规划策略点是防守的基础,它决定了战术调度的灵活性。策略点需优先用于关键操作,如阵型调整、兵力调动或紧急防御工事的建造。避免过早消耗策略点导致后期被动,同时保留一定储备以应对突发攻势。通过精准计算敌方进攻节奏,可以在关键节点释放策略点实现反制,例如在敌方集结时使用范围减益技能削弱其战斗力。掌握敌方策略点消耗情况也能预判其战术意图,提前部署针对性防御。

地形是防守的天然屏障,山地、河流和城市各有战略价值。山地单位能获得射程与视野加成,适合布置炮兵进行远程压制;河流可分割敌军阵型,在渡口布置反坦克武器能有效阻截装甲部队;城市建筑为步兵提供掩体优势,配合机枪阵地可形成局部火力网。需注意地形间的联动效果,例如将高地炮兵与林地伏兵结合,形成交叉火力覆盖。警惕敌方利用空降或迂回战术绕过地形防线,需通过侦察单位保持战场信息透明。

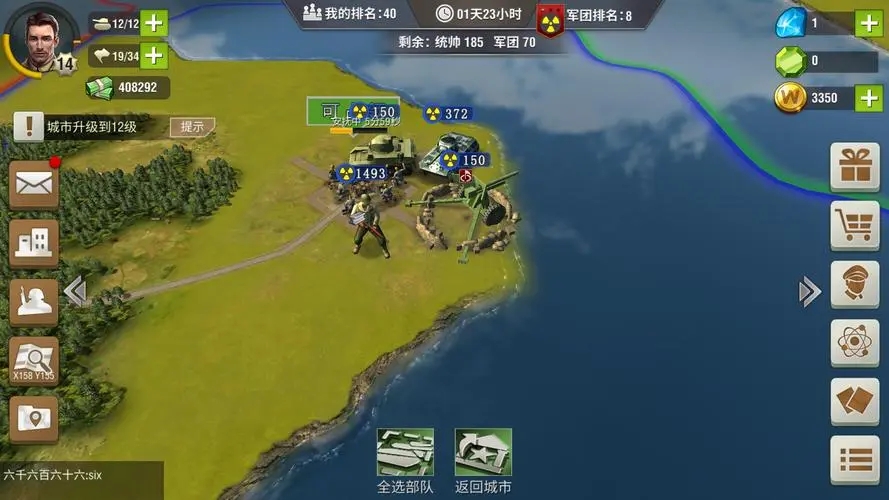

重型坦克作为前线核心,能吸收大量伤害并为后排创造输出环境;反坦克单位专门克制装甲冲锋,应分散布置避免被范围技能摧毁;工兵单位可快速修复防御设施,并建造碉堡等永久工事增强阵地韧性。远程炮兵需置于安全位置,依赖前排单位提供视野支援。空军虽不直接参与地面防守,但制空权能遏制敌方轰炸机骚扰,因此需配置防空炮或战斗机中队。所有单位升级应优先提升生存属性,如装甲厚度或回避率。

防御类科技研究能显著提升城墙耐久度和陷阱效果,而战术科技如战场救护可自动恢复伤兵比例,延长防守持久力。加入活跃联盟能获得即时援军支援,并通过共享军团城市调用高级单位如鼠式坦克。资源调配上,确保军事工厂与科研设施的比例平衡,避免因过度扩建导致资源链断裂。定期分析战报数据,优化防御建筑的位置与单位配比,逐步形成适应不同进攻风格的防守体系。

通过精准的策略点管理、地形优势最大化、兵种克制链运用以及科技同盟的外延支撑,能将防守从被动承受转化为战略威慑。需任何防守策略都需随敌方战术演变而动态调整,保持防御体系的适应性与冗余度才是持久胜利的关键。